【セミナー情報.com】 多くの企業では、「知的財産は特許を取れば守れる」と考えられています。ノウハウのまま社内に抱えていてはダメだという声も多いようです。しかし、特許は取ると同時に公開されるのが原則であり、特許を取ることはライバル企業との争いが始まることを意味します。特許とノウハウを全く別物として切り分けて考えることにより、知的財産は守られます。

コカコーラはなぜ特許を取らずノウハウ保有にこだわるのか?

ノウハウか特許かの選択判断で命運は変わる

知的財産には、特許・意匠・商標のように、特許庁に申請して登録を受けるものだけではなく、企業やその社員が独自に持っていて、社外に出さない「ノウハウ」というものもあります。

つまり、

- 特許・意匠・商標→特許庁に申請して登録を受ける知的財産

- ノウハウ→知的財産のうち企業が秘密裏に保有する経験・技術・人的ノウハウ

という違いがあるのです。

「ノウハウ」とすることで特許登録もされないまま、社内に製法を蓄積している企業の代表例にコカコーラがあります。

彼らは、なぜコーラの製法について特許を取らないと思いますか?

多くの企業では、「何でも特許で取ってしまえば、権利を持っているのだから問題ない」と考えられています。

しかし、特許を取ることにはデメリットもあるのです。

特許の申請を行う際は、その発明が第三者でも実施できる程度に、内容を公開しなければなりません。

何でもかんでも特許で出してしまうと、その内容が第三者に公開され、ライバル会社にとって格好の研究材料となってしまいます。

ひいては「この会社はこんな開発をしているのか、ならば私達はこうやってもっといいものを作ろう」という技術情報を、自ら漏洩してしまうことにもなりかねないのです。

これゆえ、コカコーラは自社製品の製法について、敢えて特許を取らず、ノウハウとして持つことを選択しているのです。

【暮らしーの】

謎の多いコーラのレシピは公開されていないので、完全な比較ではできませんが各メーカによって材料はさまざまなです。例えばコカ・コーラの誕生のきっかけは、健康飲料として作られていたことからコカの葉(コカインの原料)が含まれていたという秘話もあります。当然ながら現在生産されているものは含まれておらず、健康飲料でもありません。

そもそもコーラとは

そもそもコーラとは西アフリカ原産の植物「コラの木」の実から抽出したエキスを使った飲料だったと言われています。現在では実を使わず、シナモンやカルダモンなどのスパイスと砂糖(甘味料)、香料(バニラやシトラスなど)を加えた原液を炭酸水で割ったものをコーラとして販売していて、製法や比率などはメーカー後に違うので風味が異なります。意外かもしれませんが、材料は身近にある素材ばかりです。

有名な飲食物の公開されていないものがほとんどで、ケンタッキーフライドチキン(KFC)の正確なレシピは誰も分かっていません。コーラも同じで特にコカ・コーラのレシピは世界で2人しか知らないという都市伝説ができるほどです。よって自家製コーラのレシピというのはありますが、各社が発売している人気のコーラの製法や作り方は基本的には存在しないものとなります。ちなみにコークは飲み物の種類ではなくコカ・コーラ社の愛称です。

いろいろな憶測や謎があるコーラのレシピの中で特に有名なのはコカ・コーラの味に迫った7Xと呼ばれている7つの香辛料があります。7Xとはシロップのほんの一部で総量の1%未満と言われている僅かな材料ですが、特有の味を引き出すためのキーとなる材料です。すでに公開されていますが、未だにだれも正確な再現レシピを見つけていないとコカ・コーラが公式に発表していることから有名な7Xも正確な再現レシピではないと言えます。

身近にある材料で作れる

コーラの材料を大きく分けると香辛料、砂糖と水となります。香辛料と言ってもコラの木の実がイルというわけでもなく、コカの葉がいるというわけでもありません。近所のスーパーにあるスパイス、香辛料置き場で販売されているガラスの小瓶に入って売られている200円前後のスパイス、水、ごく一般的な砂糖があれば作れますよ。製法によってレモンやシトラス、ライムなども必要になりますがどれも身近にある材料ばかりです。

作り方も簡単

完全に再現するのは難しいですが、作り方自体は非常に簡単です。製法というと難しく聞こえるかも知れませんが、水、砂糖、香辛料をまとめて煮て漉すだけと言われていますよ。これだけでは黒くならないこともあるので炭酸飲料として発売されているものと同じようにするためカラメルを作って混ぜるということもあります。市販のものもカラメルはカラメル色素として成分に含まれています。

できた原液を炭酸水で割るだけ

上記のように作り方は簡単です。できた原液は濃く炭酸ガスを含んでいないのでシュワシュワと弾ける爽やかな飲み物にするには市販されている無香料のただの炭酸水を好みの量で割るだけです。製法によりますが、1:1より1:2など炭酸水のほうを多くしたほうが飲みやすいと言われていますよ。

自家製コーラの作り方1

手づくりクラフトコーラ

クラフトコーラとはクラフトビールと同じです。有名ブランドや大企業が作っているコーラではなく自家製のように小規模で作っているというような意味合いです。成分もカフェインが入っていませんが酸味料、香辛料、バニラの香料、砂糖、水と市販されているコーラと同じです。いろいろな作り方がありますがこのレシピは製法が特に簡単なのでおすすめです。シナモンスティックが無いときはパウダーでも代用できますよ。

材料 (作りやすい量〜)

レモン(皮まで食べれる国産のもの)1/2個

シナモンスティック2本

クローブ(丁子)3グラム

カルダモンシード2グラム

↑パウダーしかなければパウダー1グラム

砂糖500グラム

水500cc

バニラビーンズ1/2鞘

作り方

レモンを皮のままスライスし、材料を全て鍋に入れて沸かせば完成という非常に簡単なものになります。使用している調理器具によって市販されているコーラのように茶色くなったり、色がつかず透明なコーラになったりしますが、作り方が簡単なので試してみてくださいね。なおカルダモン、 クローブはカレーにも入れるスパイスなので意外と大きな店に行かなくてもスーパーで入手しやすく小瓶1本あれば数回作れてコスパもいいです。

自家製コーラの作り方2

煮るだけで!自家製コーラシロップ

透明なコーラも最近市販されるようになりましたが、まだまだコーラといえば黒い色が付いているものが多いです。こちらの製法は市販されているコーラの成分と同じように黒い色の素「カラメル」をしっかり使って色付けする作り方です。いろいろな作り方がありますが、色付けの方法も載っているので市販のコーラと同じ見た目に再現できますよ。コーラ部分の作り方はやはり煮るだけなので子どもでも作れます。

水200ml

砂糖200g

シナモンスティック2本

バニラオイル(またはバニラエッセンス)数滴

レモン1個

ナツメグ少々

コリアンダーシード大さじ1

■ カラメル用

砂糖60g(約大さじ7)

水大さじ1.5

★水大さじ1.5

作り方

基本的な作り方は他の作り方と同じです。カラメル色素として使うカラメルの材料を入れて煮ていきますよ。レモンは皮ごとスライスして使うので手に入れば国産のものがおすすめです。海外のレモンはどうしても輸送する段階などで防腐剤が添加されてしまいます。しばらく煮た後カラメルを作り特有の色付けをしたら後冷ましてから漉せばコーラシロップの完成です。あとは好みの濃さになるように炭酸水で割るだけです。

自家製コーラの作り方3

簡単!カラメル無しでもできるレシピ・作り方

普段お菓子作りをしない人はカルメラの作り方が分かっても作るのが難しいということもあるでしょう。カルメラは砂糖と水を合わして水分を蒸発させて作っていくため失敗すると鍋や耐熱皿が焦げ付いて後片付け大変です。またあまりこげていないと鼈甲(べっこう)飴のようにもなります。カラメルを仕上げるときに水を入れると跳ねることもあり子どもが作るには少し難しいので、カラメルがなくても黒くなるレシピを紹介します。

材 料(30人分)

黒砂糖500g

水500cc

シナモン2本

バニラビーンズ1/2本

クローブ3g

カルダモンシード2g

レモン汁大さじ1

出典: https://recipe.rakuten.co.jp

作り方

基本的にコーラという飲み物はスパイスドリンクなので作り方は香辛料と一緒に砂糖と水を煮立たせるだけです。こちらのレシピはカラメルの変わりにもともと黒い色の砂糖「黒糖」を使っているのでカラメルを混ぜなくても市販品のように色づいてくれますよ。作り方はレモン汁以外の材料を合わせて煮立たせた後仕上げの段階でレモン汁入れるだけです。あとは冷やしてから炭酸水で割れば完成です。難しい工程がなくおすすめです。

つづきはこちら

カナダ・オープンコーラの作り方

【タウンネット東京都】 オープンコーラを作るには、レシピにある通り、下記のような材料を揃える必要があり、ここが一番ハードルの高い部分になります。

・オレンジオイル

・レモンオイル

・ナツメグオイル

・シナモンオイル

・コリアンダーオイル

・ネロリオイル

・ライムオイル

・ラベンダーオイル

・食用アラビアガム

・クエン酸またはリン酸

・カラメル

・グラニュー糖

・水

・カフェイン(任意)

水やグラニュー糖はともかくとして、その他の材料に関しては何それ聞いたことないという方が多いかと思いますので、いくつかわけわかんない材料をピックアップして簡単に説明します。もう知ってるよ!というマッドサイエンティスト風味な方は飛ばしていただいて結構です。

・オレンジオイル

・レモンオイル

・ナツメグオイル

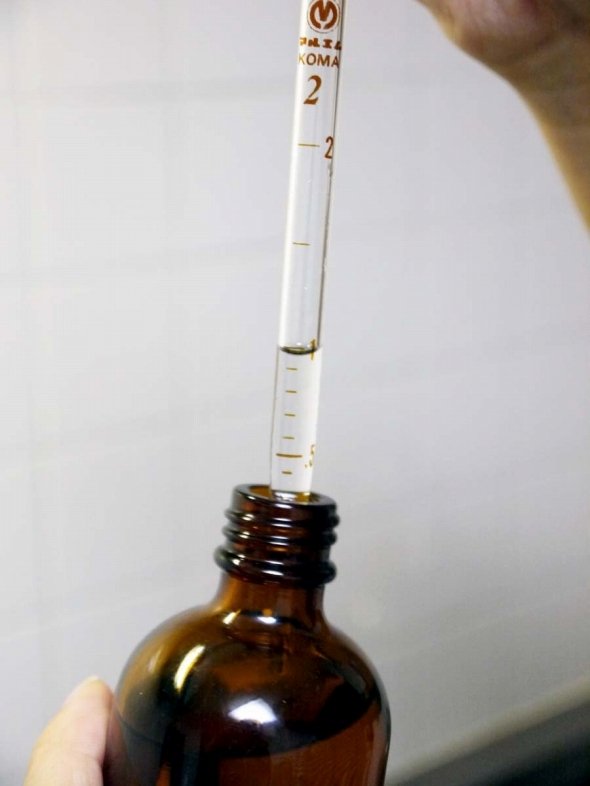

画像:あいなもさん。以下同じ

・シナモンオイル

・コリアンダーオイル

・ネロリオイル

・ライムオイル

・ラベンダーオイル

これらは、一般的には食用香料と言われているものです。ものによっては大きめのスーパーマーケットなどで手に入るものもありますが、ネット通販でまとめて購入するのがオススメです。

なお、ナツメグおよびコリアンダーに関しては、食用オイルが流通していないようにみえて、いくら検索しても販売しているサイトが発見できなかったため、本記事では粉末状のナツメグとコリアンダーで代用しています。

このようにどうしても手に入らない材料がある場合は、思い切って代用品で突き進む勇気も大事です。というか、どなたかナツメグまたはコリアンダーオイルを売っているところをご存知でしたらご教示いただきたいぐらいです。

また、検索する際に注意いただきたいのですが、食用オイルの他にアロマ用途のエッセンシャルオイルが多く見つかると思いますが、いくら妥協したからといってそれらで代用するのはやめましょう。

エッセンシャルオイルには経口毒性があり、冗談抜きで死の危険性がありますので。

・食用アラビアガム

いわゆる、つなぎとして入れる材料になります。

こちらも食用の他に画材用が売っているので一瞬心揺らぎますが、パッケージに口入れたら死ぬぞ!と書かれているのを見て冷静になってください。

・カラメル

カラメルですが、こちらはきちんとカラメル色素を使用しましょう。製菓材料屋さんなどで扱われています。

ここで妥協してカラメルソースで妥協すると、肝心のコーラの色がまったく着色されずガッカリ感が半端ないです。半端なかった(経験談)。

・カフェイン(任意)

カフェインの入手は諦めましょう。

日本国内で純度100%のカフェイン粉末は流通しておらず海外(アメリカ)から個人輸入することになりますが、まず税関を通る気がしない。

また、純正カフェインはガチの危険物質で、ティースプーン1杯分でレッドアラートです。

レシピでも任意と書いてくれているぐらいですので、ここはお言葉に甘えて、カフェインは使用しないこととしましょう。

これで材料の用意は整いました。

次回は、実際にオープンコーラを調合してきましょう。

オープンコーラを作るには、香料と酸溶液、それに大量の砂糖水を作る必要があります。それでは、ひとつずつクリアしていきましょう。

○香料を作る

1. アラビアガムを10g入れる

正真正銘、アラビアガムを10gほど取り分けます。

画像:あいなも(以下同じ)

2. 各オイルを混ぜる

材料のオイルをそれぞれ下記の分量ずつ混ぜ合わせます。

オレンジオイル:3.50ml レモンオイル:1.00ml ネロリオイル:0.25ml ライムオイル:2.75ml ラベンダーオイル:0.25ml コリアンダーオイル:0.25ml ナツメグオイル:1.00ml

ここでの作業は駒込ピペットがあると捗ります。

粉状でしか用意できなかったナツメグとコリアンダーをそれぞれいい感じに計量して、別のお皿に取り分けておきます。

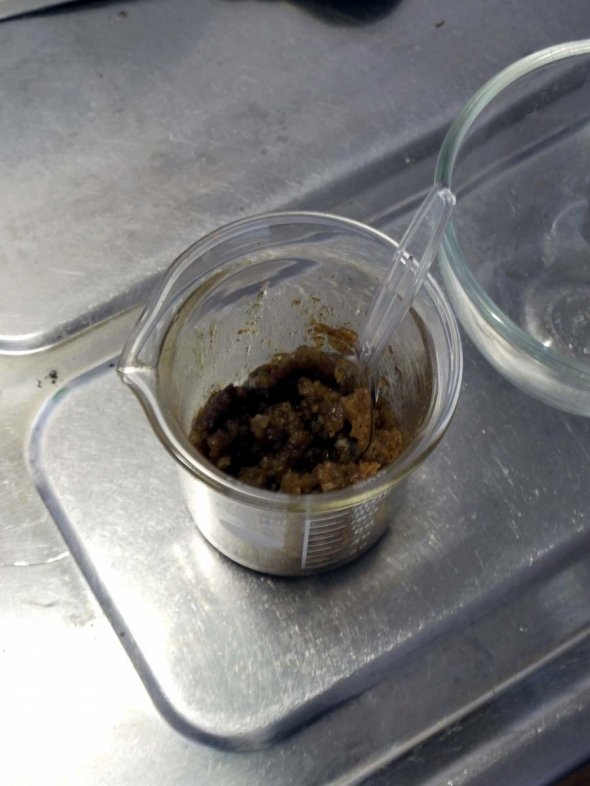

これらすべてを同じ器に投入してよーーーーーく混ぜた結果がこちら。

これが口に入るのか……。

○濃縮液を作る

1. 砂糖を用意する

用意する濃縮液の量に応じて砂糖の量は変わります。

今回は、1lの濃縮液を用意しますので、砂糖は590g必要になります。

コーラの半分は砂糖でできています。

2. 水を加える

用意した砂糖に水570gを加えてガンガングルグル混ぜていきます。

完全に溶けきるまで頑張りましょう。

3. カラメル色素を加える

砂糖が完全に溶けきったらカラメル色素を30.0mlを目安に投入します。

そうしたらもう一度、一所懸命混ぜ混ぜします。

4. クエン酸溶液を加える

最後に濃度75%のクエン酸溶液を加えたら濃縮液の完成です。

できあがった濃縮液に香料を加えることで、原液の完成です。

原液と炭酸水を1:5の割合を目安に希釈すれば、オープンコーラの完成です。

ここの割合はお好みで調整ください。

■実際に飲んでみよう

さて、ここまで命がけでがんばって調合してきた苦労が報われる瞬間がやってきました。念願の試飲タイムです。

みなさまの作り方次第で、少しずつ味は異なるかと思いますが、基本的にオープンコーラの味を一言で表現するとなると、まあ、コカ・コーラには似ても似つかないよね……、ということです。

世界で一番売れている商品の実力やっぱりすごい……。

では、まったくコーラとして通用しないものかというとそんなことはなく、これはこれで、という感じで飲めます。駄菓子屋さんで売っていた粉のコーラに味が似ている、という意見がこれまで一番多かったですね。もしくは、コーラ味のガムとかグミとかああいう系統のコーラ風味。カフェイン入っていないからこのようなお菓子風の風味になるのかもしれませんね。

さて、全3回でお送りしてきましたオープンコーラの実践レポートでしたが、いかがだったでしょうか。

おもしろそうだな、と思っていただけた方は、是非ご自身でもチャレンジしてみてください。

ご提供は、【タウンネット東京都】でした。

世界初のクラフトコーラ専門メーカー「伊良コーラ」

──漢方をヒントにしたクラフトマンシップとは?

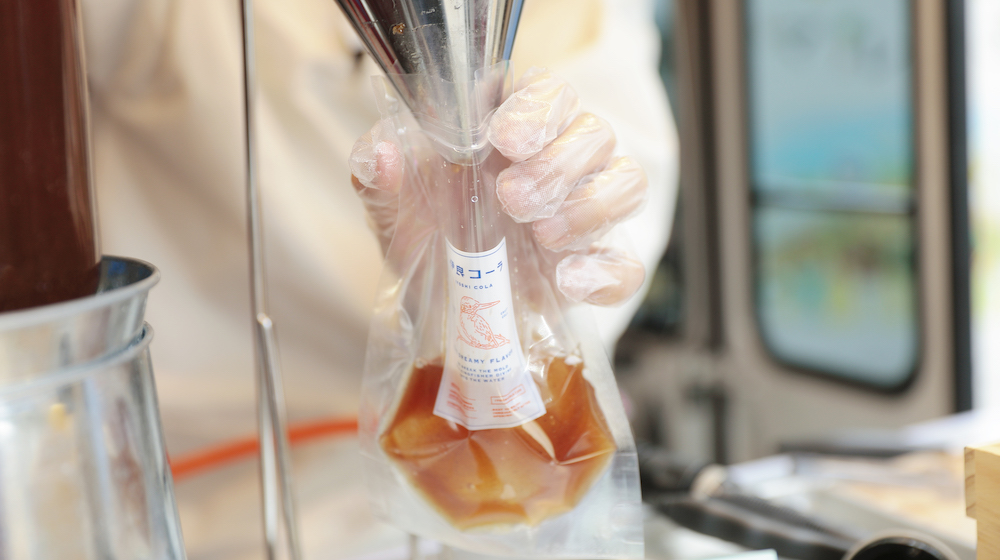

【VISIONARY MAGAZINE by LEXUS】世界初のクラフトコーラ専門メーカーとして、2018年に誕生した「伊良(いよし)コーラ」。移動販売や、シロップのインターネット通販をメインに、人気を集めている。2020年2月には、東京・下落合に初の常設店「伊良コーラ総本店下落合」をオープン。代表の“コーラ小林”こと、小林隆英氏のクラフトマンシップに迫った。

祖父が従事していた漢方がヒントに

クラフトビールに代表されるように、日本のみならず世界中で「クラフト」のムーブメントが巻き起こっている。単なる希少性だけではなく、こだわりを持ってひとつひとつ丹精込めて作り上げられることで生じる、特別な価値が人気の要因だ。

その好例として、VISIONARYでは以前クラフトジンを取り上げたが、今回は「クラフトコーラ」をご紹介したい。

実は、世界初のクラフトコーラ専門メーカーがここ日本にある。東京・下落合を拠点に、2018年に誕生した伊良コーラだ。

東京・下落合の工房で、一つ一つ自らの手で伊良コーラを作っているのは、代表のコーラ小林氏。氏は学生時代からコーラが好きで、世界中を旅したときには、各国のコーラを飲み比べてきたという。コーラ作りを始めたのは、会社員として働いていた頃に、100年前のオリジナルコーラのレシピをインターネットで見つけたのがきっかけだった。

レシピを参考にコーラ作りに挑戦し始めた小林氏だったが、思うような味にならずに試行錯誤を繰り返した。そんな中、漢方職人だった祖父が遺した工房で、漢方の製法についての資料を発見したことが契機となった。

「それまでは一般的な手作りコーラの製法通り、全ての素材を一緒に煮込んでいたんですが、漢方の製法をヒントに素材ごとに火の入れ方を変えてみました。すると、味と香りの両面で飛躍的に奥深さとコクが出るようになったんです」

コーラを手作りする場合、レモンやライムといった柑橘類と、バニラ、シナモン、砂糖を水に混ぜてシロップを作るのが一般的だ。伊良コーラはそれらに加え、ショウガやナツメグ、コリアンダーなどの香辛料、そしてエゾウコギやクローブなどの漢方で使われる材料も用いている。何よりも、オリジナルコーラに倣い、コーラの実を使っているのが特徴だ。 13オリジナルのコーラで使われていたコーラの実。現在では、コーラの実を使用しているコーラは少ないという こだわりをもって作られるコーラはヨーロッパなどにも存在するそうだ。だが、伊良コーラのように人工甘味料や香料を一切用いずに、天然素材のみで作られたコーラは世界でもまれだという。

漢方をヒントに、クラフトマンシップを存分に発揮する小林氏。そんな氏が最もこだわっているのは、香りだという。

「香水には、トップノート、ミドルノート、ラストノートといったように、時間の経過によって、香りに変化がありますよね。伊良コーラも、飲み進めていくことで香りが変わっていくことを楽しんでもらえるように、素材への火の入れ方を工夫しています」

工程も楽しめる移動販売

伊良コーラは、土日祝日を利用した移動販売からスタートすることとなる。その相棒がウォークスルーバンを改造したフードトラック「カワセミ号」だ。東京・青山の「Farmers Market @UNU」をメインに、2018年より販売を始めたところ、瞬く間に人気を集めることとなった。 12川から川へ飛び回るカワセミをロゴに。体に良くない、手作りできないというコーラの既成概念への挑戦を表現 ヒットの秘密は、先述の味や香りへのこだわりだけでなく、製造工程をあえて見せることで、目でも楽しめるように工夫がなされている点にある。シロップを炭酸に混ぜる様子など、実際の工程を購入者に見えるようにしているのだ。

伊良コーラではシロップのインターネット通販も行っており、移動販売に赴けない場合でも、自宅で楽しむことができる。伊勢丹新宿店でもシロップの扱いがあるため、ギフトとして利用するのもお勧めだ。

また、渋谷と吉祥寺にある映画館「アップリンク」でも提供中だ。映画を観ない場合でも、テイクアウトができるうえに、シロップも販売されている。実際に飲んでみて気に入ったら、シロップを買って自宅で楽しむことができるのもうれしい。

続きはこちら